田舎暮らし・別荘ライフを応援する日本マウント(株)の現地blog、茨城県担当の加藤ゆみです。今回は、東京ドーム約7.330個分もの面積の「水郷筑波国定公園」から香取編と題して、香取市と香取郡の水郷エリアをザックリ解説で、たっぷりと、お届けします。

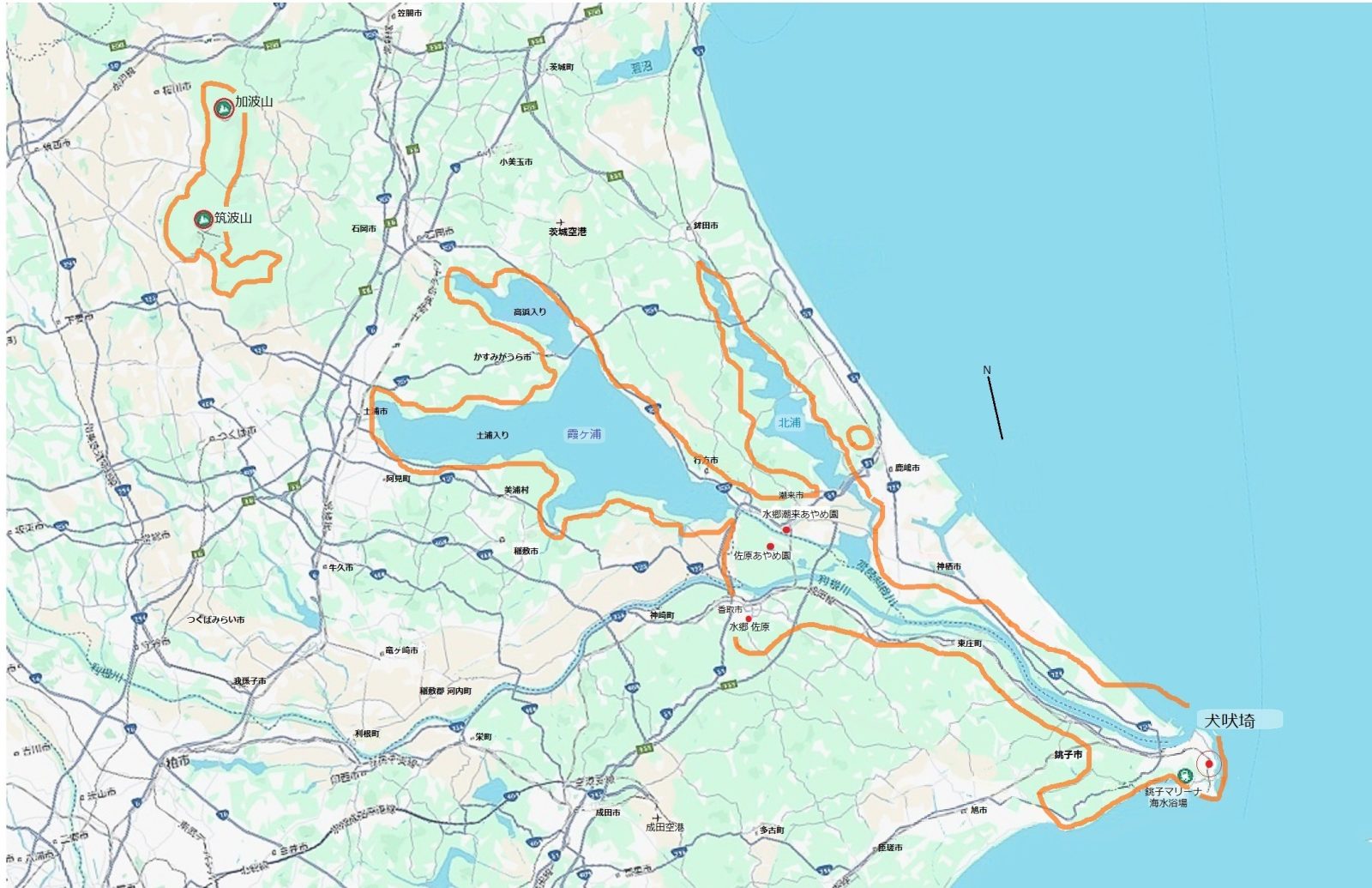

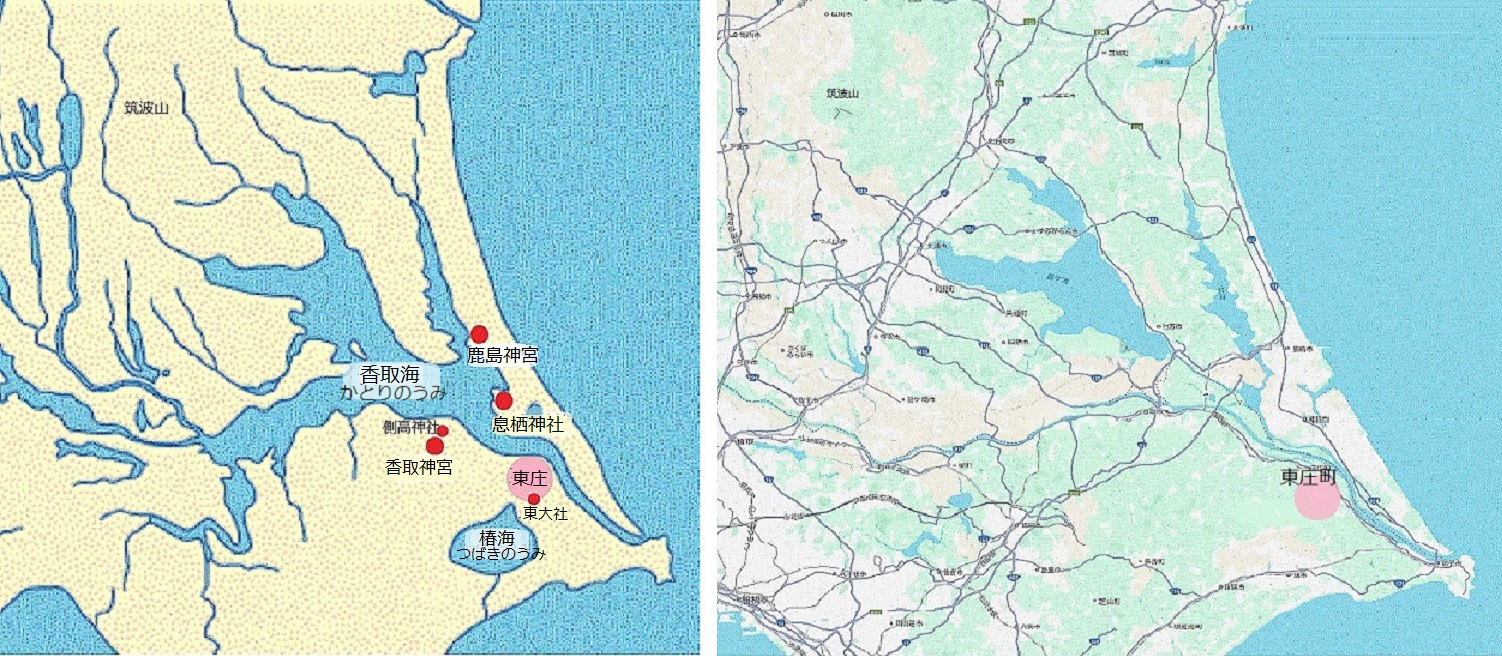

霞ケ浦を見渡す無名の別荘地に単身移住をして6年。毎日見ているその景色が「水郷筑波国定公園」なのだと、つい最近になって知った私は、軽い好奇心で水郷筑波国定公園について調べ始めました。そして、茨城の魅力としてブログにまとめようと思ったのですが、これが何とも範囲が広すぎて、ひとつのブログには纏めきれないと気づき、千葉県域を銚子市と香取市に、茨城県域は利根川エリア・北浦エリア・霞ケ浦エリアとに分けて御紹介してまいります。

また、国定公園や国立公園、都道府県立公園の概念については、別記事【茨城県と千葉にまたがる「水郷筑波国定公園」銚子編】でザックリ解説しておりますので、ご参考にされて下さい。

東京ドーム約7.330個分!「 水郷筑波国定公園 」

千葉県と茨城県をまたぐ水郷筑波国定公園。古から山岳信仰や民衆信仰の拠り所とされてきた筑波山域と、日本で二番目に大きな湖の霞ケ浦、常陸利根川の両岸の潮来(茨城県)と佐原(千葉県)の水郷地、そして、鹿島神宮(茨城)、香取神宮(千葉)、そして太平洋に突き出した犬吠埼から屏風ヶ浦周辺の海岸線までに及び、その総面積は、約34.300㌶。東京ドーム約7.330個分にもなる広大な範囲が国定公園域に指定されています。 指定地域一帯における固有の自然風景地の保護、生物の多様性の確保、また、鹿島神宮・香取神宮・筑波山神社などの著名な神社、山岳信仰や歴史的景観など文化的景観保護、国民の健康保持増進・休養・教化に資するものとすこと等を目的として計画がなされ、1969年2月1日に水郷筑波国定公園域の指定がされました。

それより前の1959年に、筑波山域を含まない、霞ケ浦・潮来・佐原の水郷地、鹿島神宮・香取神宮、犬吠埼から屏風ヶ浦周辺の海岸線までが、水郷国定公園と定められ、後の1969年に筑波域の山岳地が加わり、現在の水郷筑波国定公園に改められたという経緯があります。この1969年の指定に至るまでには様々な経緯をたどっています。

香取市と香取郡…。

香取は市と群と群と群…?

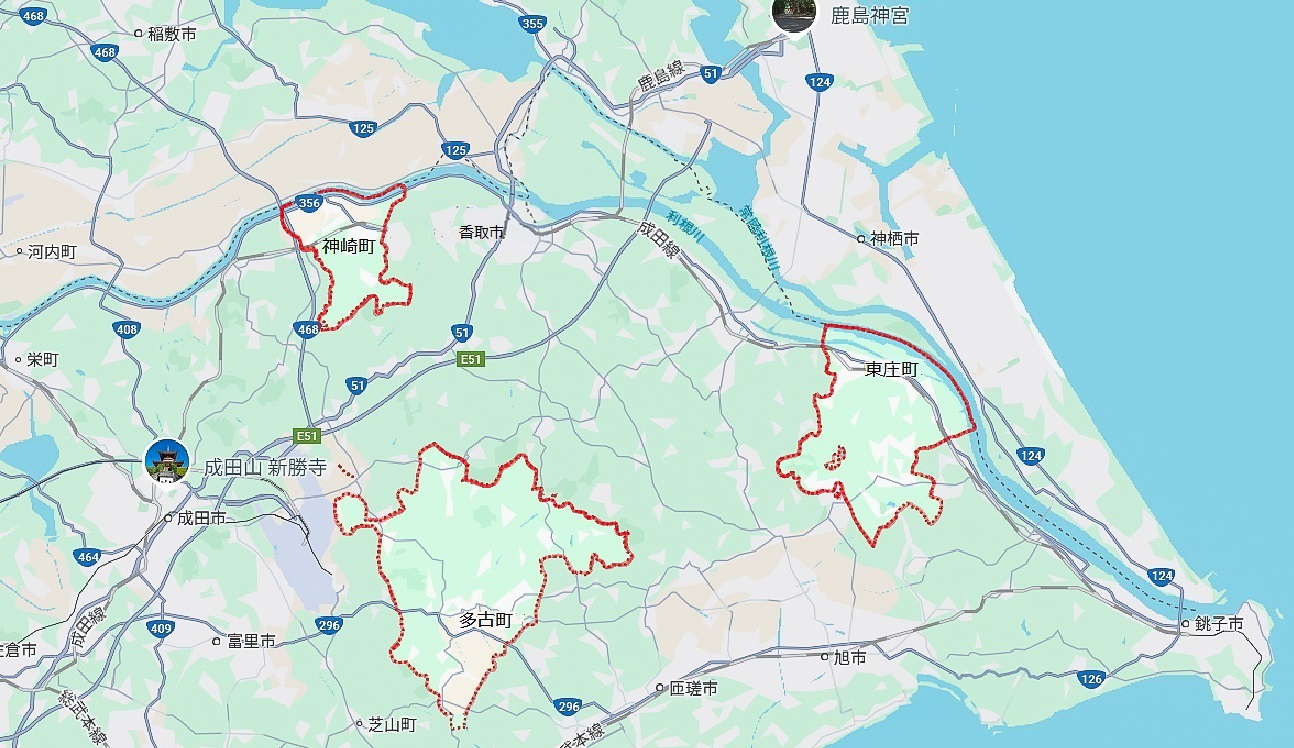

佐原や香取神宮がある香取市は知っていたのですが、この記事を書くにあたって、はじめて香取郡を知りった私。マップ検索してみると、香取郡が三つもある…。香取市と香取郡 二つの香取だけでも私にはヤヤこしいのに、香取郡は三つも。どうしてこうなっちゃったんでしょ!

古代、八神群のひとつだった香取郡。

調べていたところ香取郡は、1.300年以上前の大化の時代に、「香取神宮の神郡として建郡された」(神群とは郡全体が特定の神社の所領・神域と定められた郡のこと)とあります。神群は、大化から天武天皇期にかけて順次設置され、養老7年(723)時点で全国各地に八つの神郡があり、香取郡は、その八神郡のひとつとされています。香取郡は、香取神宮の神郡として重んじられ、ほかの群では郡を治める郡司(律令制以前からその土地を支配していた地方豪族)に近親者を続けて任命することは禁止されていたが、香取郡では神社を代々まつってきた香取氏が重視され、養老7年(723年)11月16日には郡司に近親者の連任が許されている。

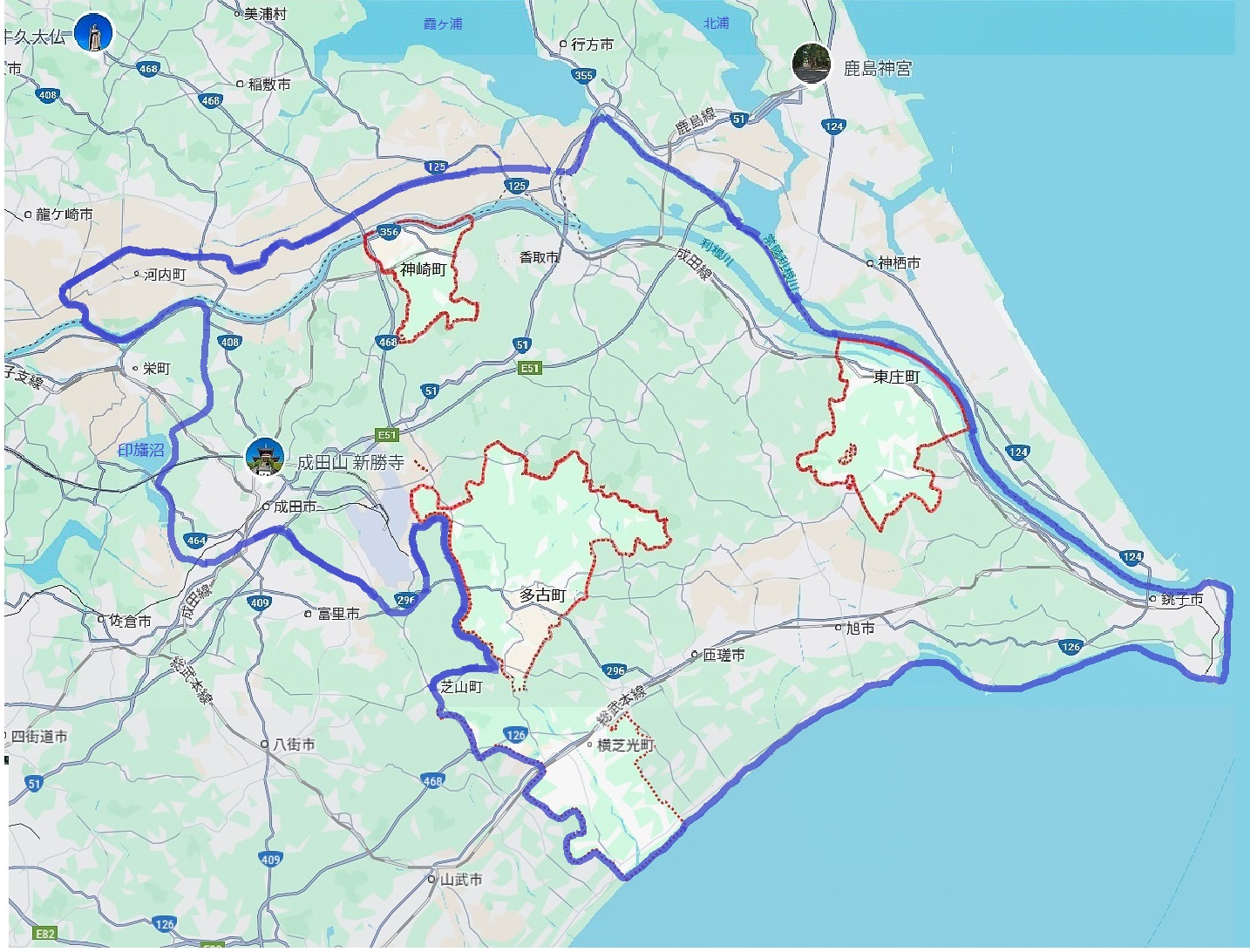

神群であった古代の香取郡の群域は、郡全体が香取神宮の神領で、現在よりはるかに狭く、ほぼ旧佐原市(香取市の一部)と、神崎町および成田市の一部。その後、中世には中世的所領に分割され群域がけずられるなど、様々な変遷を経て、時代はくだり、徳川家康の江戸入りを機に群域が拡大。そして、下の地図に記した青い線は、明治期の香取郡の群域。

江戸期に群域が拡大した香取郡。昭和に入り、佐原町・香取町・香西村・東大戸村が合併して佐原市が発足、香取郡から離脱するなど、町村合併し群からの離脱が昭和の時代に進んだ結果、現在の姿となった、ということでした。

1300年もの間におきた各時代における変遷を、ここで記すのは困難ですので、ザックリ解説させて頂いた次第ですので、詳しくは御自身で御研究下さいませ。♪

香取郡 東庄町(とうのしょうまち)

東庄町の歴史をザックリ。

町名の東庄の由来は、中世の荘園、橘荘(たちばなのしょう)の別呼称である東荘(とうのしょう)にちなむとされていて、香取神宮の東に位置する橘荘=東庄と云われたのではないかと想像します。そのころ、北に巨大内海の香取海(かとりのうみ)、南に江戸時代の干拓で消滅した湖の椿海(つばきのうみ)二つの水域に面していた東庄は、古代において陸奥国へ通じる交通の要衝として重要な地だったようです。桓武天皇の孫の平高望(たいらのたかもち)の子である平良文(千葉氏の祖)が、東庄を拠点の一つを置いていたとされ、ここを拠点に千葉氏は戦国時代の終わりまで栄えたといいます。また、笹川村(現 東庄町笹川)の鎮守である笹川諏訪神社の宮司家は香取大宮司家と親戚であったこと、笹川諏訪神社に隣接する延命寺は鹿島神宮寺の末寺であったことなどから、この土地が古くから鹿島・香取両神宮と縁が深かったことが窺えるほか、鹿島神宮の神鹿が、香取神宮との往来のおりの鹿之渡が東庄にあったそうです。

野鳥観察:利根川コジュリンこうえん/八丁堰(夏目の堰)

「利根川コジュリンこうえん」黒部川と利根川の中州のアシ原が広がる河原にあり、このアシ原に世界的に珍しい鳥、コジュリンが生息している。園内には野鳥観察舎が建てられている。また、東庄町は町のイメージキャラクターにコジュリンを起用している。千葉県香取郡東庄町

「八丁堰(夏目の堰)」小南三重溜池、夏目の池、鉄牛池ともよばれる。毎年1,200~1,500羽のオオハクチョウやコハクチョウ、1万羽のカモなど、約10種類の野鳥が集まり、最大で77種の観測実績がある。駐車場などは無いが、西側に隣接の県民の森には駐車場と、水鳥観察台がありバードウォッチングを満喫できる。 千葉県香取郡東庄町夏目

工場見学:連ドラ「澪つくし」の舞台となった老舗醤油蔵。

「入正醤油」1724(享保9)年創業。20248(令和6)年で創業300年を迎えた入江醤油は、NHK朝の連続テレビ小説「澪つくし」の「入兆醤油」の舞台。醤油づくりの場面などが撮影された。 主力商品は、天然醸造醤油「澪つくし」。築200年の諸味蔵に、秋田杉の直径8尺5寸の大桶が32本並び、そこで約1年かけてじっくり熟成される。工場見学は予約制 祝日・土日は除く平日の午前10時~午後3時30分。希望日の2日前までに予約。〒289-0601千葉県香取郡東庄町笹川い2132

東庄町の神社やお寺

「東大社」祭神は玉依姫尊。景行天皇が東国巡幸の折、この地にとどまり「東海鎮護」として社を造営されたという。旧県社。 1102(康和4)年、堀川天皇から「総社玉子大明神」の称号を賜る。現在の社殿は本殿が1826(文政9)年、拝殿が翌1827(文政10)年に建立された。流鏑馬は、毎年秋の例祭で行われる。氏子から奉納された13の的を神職が社前から弓矢で射る神事。 放たれた矢は子授けに御利益があるとされ、白い矢は男の子、赤い矢は女の子が授かるといわれている。20年に一度、式年銚子大神幸祭が行われる。香取市の豊玉姫神社、旭市の雷神社と3社で、銚子市外川まで約20kmを行列する。香取郡東庄町宮本43。(東庄町は弓道が盛ん)

「諏訪神社」807(大同2)年、坂上田村麻呂が東征の途中、武運長久、海上安全を祈願して祠に諏訪大神を祀ったという。 その後、下総国守大江惟時が社殿造営、源頼朝も社領を寄進した。旧郷社。毎年4月に行われる、春季例祭では1191(承久2)年、千葉成胤が一族の繁栄を祈願し始まったという笹川の神楽が奉納される。 神楽は1965(昭和40)年、千葉県無形文化財に指定されている。 同じく毎年7月に行われる秋季大祭では奉納相撲が行われる。1842(天保13)年、天保水滸伝で知られる笹川繁蔵が境内で農民救済で行ったのが最初。 侠客として知られる国定忠治、清水次郎長なども訪れるなど盛大に行われていたという。 また、8月には大相撲の出羽海部屋が夏合宿を行い、ファン感謝デーなどのイベントも行われる。香取郡東庄町笹川い580-1

「延命寺」真言宗智山派 笹川山 成蓮院延命寺。江戸期は島神宮寺末寺。東庄町笹川の町中、蒸気船発着場の名残がある路地の先に位置している。開基は不明ではあるが、現・地蔵堂改修時「宝暦7(1757)年改築、鹿島神宮寺別当寺有範」と記された棟札が確認されている。伽藍、山門を備え周囲に土塀が巡らされていたが、安政3(1856)年の風災により地蔵堂を除くほとんどが消滅した。今では小寺と云われているが、東庄の地が古くから鹿島・香取両神宮と縁が深かったことを、窺い知ることができる寺である。また、境内には天保水滸伝と縁の深い、江戸時代の侠客である笹川繁蔵の供養碑があり、碑の前のサイコロ型の勝負石はパワースポットとして親しまれている。笹川繁蔵の子分、勢力富五郎の供養碑、客分の平手造酒の墓がある。香取郡東庄町笹川597。

香取市

香取市と聞けば、香取神宮と小江戸情緒の佐原の町並みを思い浮かべますよね。

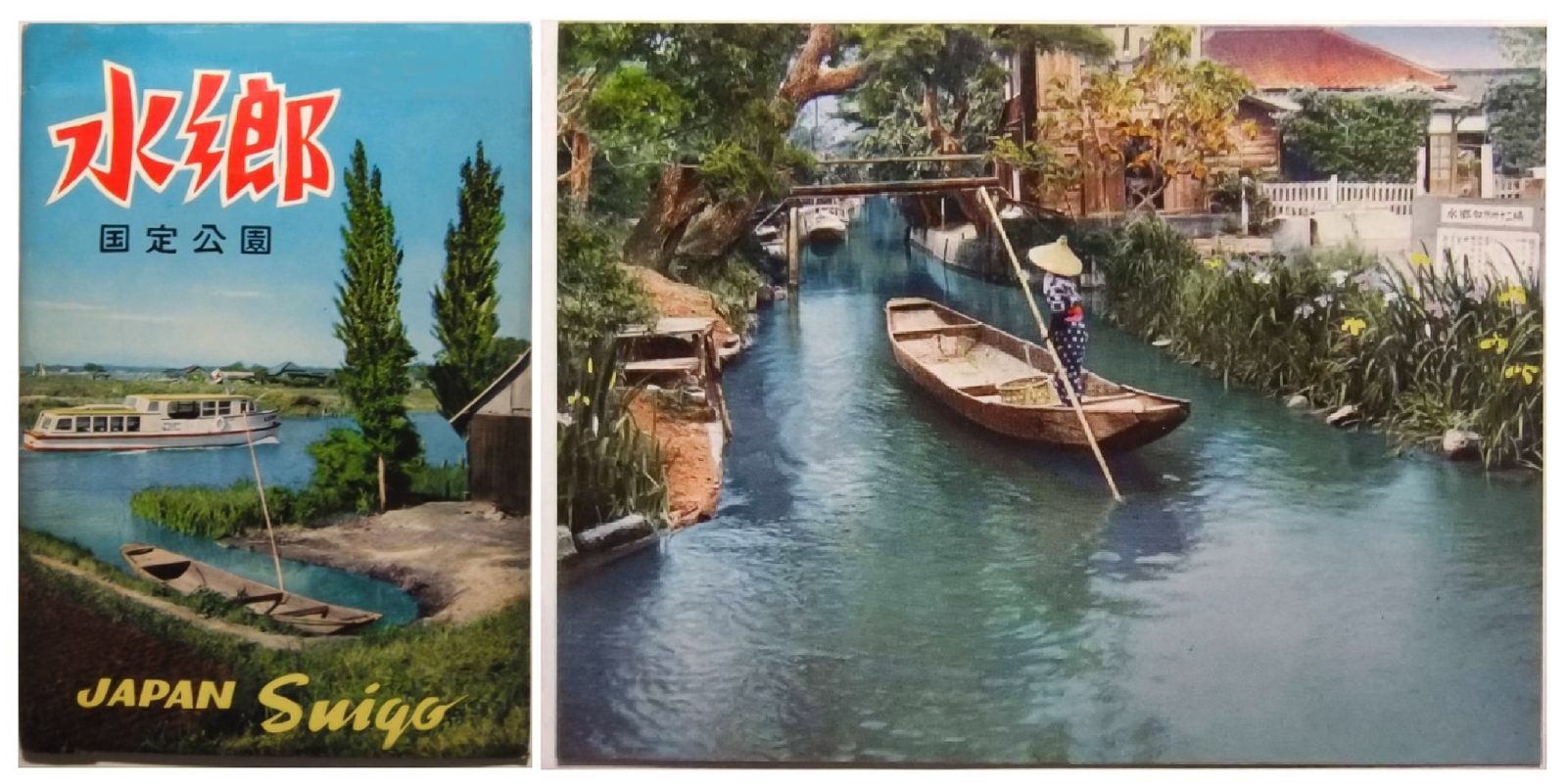

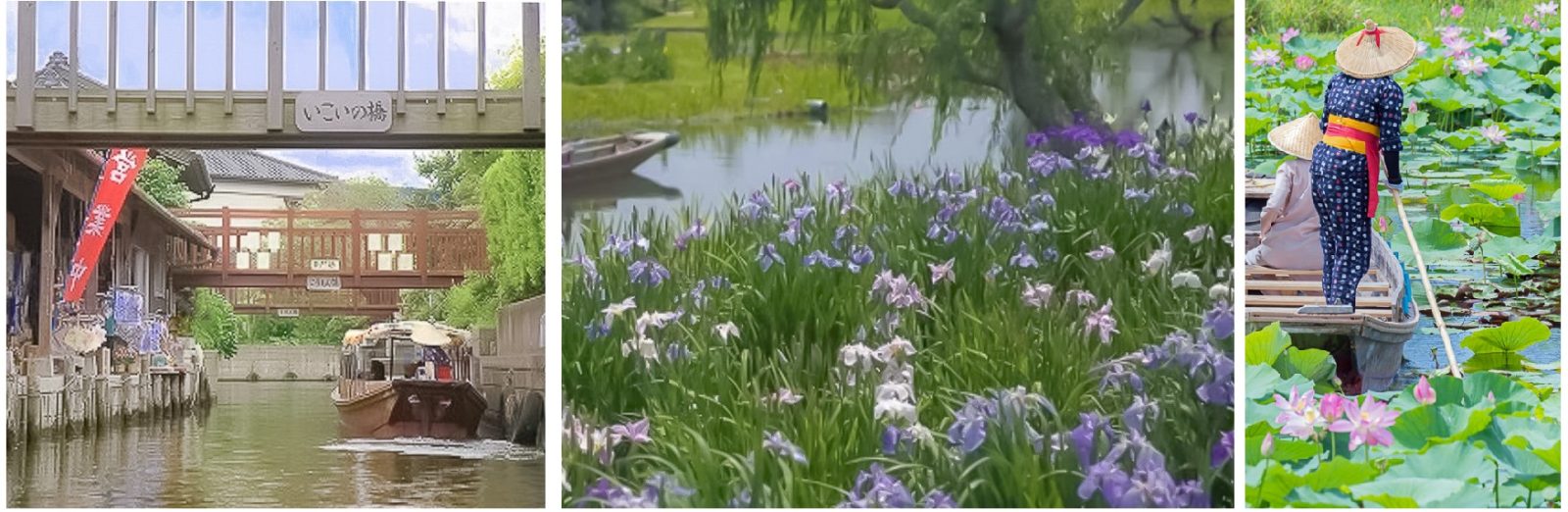

水郷情緒:加藤州十二橋/水郷佐原あやめパーク

「加藤州十二橋巡り 」古くから水郷随一の名勝、定番の水郷観光スポットとして知られる加藤洲十二橋。家と家、あるいは田んぼの間を縦横に張り巡らされた水路(江間・えんま)に家と家を結ぶ一枚板の簡単な橋が12架かっていたのが十二橋の名称の由縁。十二橋に暮らした人々は、縦横に張り巡らされた幅の狭い水路を、サッパ舟(小回りの利く小舟)を足代わりに行き来していた。

「水郷佐原あやめパーク」加藤洲十二橋巡り発着所がある水郷佐原あやめパークは、香取市佐原の与田浦に面した約6㌶の敷地に、アヤメやハスなど、さまざまな水生植物が植えられている公園。 なかでも東洋一の規模を誇る400品種、150万本のハナショウブが人気で、花が見ごろとなる6月は「あやめ祭り」が行われる。 また、ハスの見ごろ7月は「はす祭り」が開催される。旧水郷佐原水生植物園。2017(平成29)年4月29日、リニューアルオープンに伴い名称変更。

開園時間:あやめ祭り期間中は午前8時30分~午後6時、はす祭り期間中は午前8時~午後4時、その他の期間は午前9時~午後4時30分。 入園料は5月から8月が大人600円、65歳以上500円、小中学生300円、9月から11月及び4月は大人200円、 65歳以上150円、小中学生100円、あやめ祭り期間中は大人800円、65歳以上700円、小中学生400円。12月から3月は入園無料。休園日:月曜日及び年末年始。祭り期間中は無休。香取市扇島1837-2。

「与田浦コスモス」3㌶の敷地に、およそ300万本のコスモスが咲き誇る。JR鹿島線十二橋駅近くにある。花の時期、9月中旬ころから10月中旬ころまで「与田浦コスモスまつり」が開催される。 入園料・駐車場・コルモス摘み採り無料(摘み採りは生育状況による)。香取市与田浦十二町歩(JR鹿島線十二橋駅そば)

図

香取市の神社やお寺

「香取神宮」式内社。下総国一の宮。旧社格は官幣大社。現在は神社本庁の別表神社。全国に約400社ある香取神社の総本社。城県鹿嶋市の鹿島神宮、茨城県神栖市の息栖神社とともに東国三社の一社。また、宮中において元日の早朝、天皇が天地四方の神祇を拝する儀式、四方拝で遥拝される一社。 平安時代の延喜式では、当時、神宮の称号で呼ばれていたのは香取神宮のほかは、伊勢神宮、鹿島神宮の三社だけであった。 祭神は経津主大神(伊波比主命)。創建は神武天皇18年、紀元前643年と伝えられている。例祭は4月14日。

神社に伝わる「海獣葡萄鏡」(白銅製。直径約30㎝)は、日本三銘鏡とし国宝指定。「本殿」「楼門」「古瀬戸黄釉狛犬」は重要文化財に指定されている。 本殿は1700(元禄13)年、江戸幕府により造営された。桃山様式で黒を基調とした概観が特徴。 楼門は、本殿と同じく1700(元禄13)年、江戸幕府によって造営された。壁や柱は丹塗り。狛犬は、阿吽一対の古瀬戸で、室町時代の制作と推定される。阿像の高さは17.6㎝、吽像は17,9㎝。 阿像250円通常切手のデザインに採用されていた。鹿島神宮の祭頭祭の祭頭囃子を奉納する「廻り祭頭」が行われることがある。 神事の後、拝殿前で祭頭囃子を奉納する。例祭は4月14日。御朱印有。千葉県香取市香取1697。

「津宮鳥居」津宮鳥居河岸。香取神宮表参道の一之鳥居。香取神宮の祭神である経津主大神は、ここから上陸したとされ、 かつてはこの河岸から香取神宮へ向かのが正式な表参道であった。 この周辺の利根川は、香取が浦(香取の海)と呼ばれ、当時の鳥居は川の中に建てられた水中鳥居で浜鳥居といった。 水運が盛んな時代には、渡辺崋山や赤松宗旦など多くの文人墨客が、この鳥居をくぐって香取神宮を訪れた。 現在の河川敷にある鳥居は2002(平成14)年に再建されたもの。 12年に一度、午年に行われる香取神宮の式年神幸祭は、ここから神輿が御座船に乗る。

「側高神社」香取神宮第1摂社。旧郷社。主祭神は神秘とされ明らかにされていない。本殿は一間社流造、1665(寛文5)年建立。千葉県指定文化財。 鳥居脇にある四季の甕は、鳥居側から春の甕、夏の甕、秋の甕、冬の甕と呼ばれ、それぞれの水量が四季の降水量をあらわすとされる。毎年1月の第2日曜日に行われる「髭撫祭(ひげなで祭、正月十日祭)」は、五穀豊穣と子孫繁栄を祈願する行事。鎌倉時代1215(建保2)年に始まったと伝えられる。 酒を勧めるときに髭をなでることからこの名がある。香取市無形民俗文化財に指定されており奇祭として知られる。御朱印有。香取市大倉1

「大戸神社」祭神は天手力男命(あまのたちからおのみこと)。香取神宮第1末社。旧県社。111(景行天皇40)年、日本武尊東征の際、蝦夷征討祈願のため大戸の地に創建。 その後幾度の遷宮を経て650(白雉元)年現在地に造営された。現在の社殿は1707(宝永4)年、江戸幕府5代将軍徳川綱吉公の命により改築されたという。 同神社に伝わる雨乞いの面とされる「羅龍王面(らりゅうおうめん)」「納曽利面(なそりめん)」及び和鏡3面は千葉県指定文化財。 五穀豊穣、家内安全、交通安全、商業繁栄などに広く信仰されている。香取市大戸521

水郷の街、小江戸・佐原の街並み。

2006年3月に香取郡栗源町・小見川町・山田町と合併し、香取市となった旧佐原市は、古くから水郷の街として、水運の利用により「江戸優り(えどまさり)」といわれるほど栄えていた。佐原の市街地の中心部を流れる小野川沿岸や香取街道周辺には、 旧商家を中心とした江戸情緒ある歴史的建造物が多数残っており、1996(平成8)年12月に、関東で初めて「国選定重要伝統的建造物群保存地区」(重伝建)に指定されている。 国の史跡に指定されている伊能忠敬旧宅はじめ、三菱館、福新呉服店、中村屋商店、正文堂、正上、小堀屋本店、中村屋乾物店、旧油惣商店の8件、13棟が千葉県の文化財に指定され、これらの街並みを利用した映画やテレビドラマのロケが各地で盛んに行われている。また、佐原の歴史は古く、古代から香取神宮が鎮座し神官の祭典の時に使用する土器、「浅原(さわら)」を造って納めていたので「サワラ」という地名がついたともいわれている。

「伊能忠敬旧宅」佐原と云えばこの御方。伊能忠敬が50歳まで住んでいた屋敷は、小野川沿いにある商家で国の史跡に指定されている。 伊能家は、酒造業や米穀売買業などを営む名家。平屋造りで川沿いに土蔵を改造した店舗、奥に母屋や土蔵がある。 忠敬は、養子に入った17歳から江戸に出る50歳までここで過ごした。香取市佐原イ1899

「伊能忠敬記念館」伊能忠敬旧宅と川を挟んで反対側にある伊能忠敬の業績を紹介する記念館。50歳までを過ごした「佐原時代」-「全国測量」-「伊能図の完成」からなる。 また国宝に指定された地図、絵図など測量資料2345点が収蔵展示されている。開館時間:午前9時~午後4時30分。休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)、祝日の翌日、年末年始。 入館料は大人500円、小中学生250円。駐車場有。香取市佐原イ1722-1

「佐原レンタサイクル」水郷佐原観光協会駅前案内所にて、申請書(申込書)に必要事項(住所・氏名・連絡先)をご記入貸出時間:午前9時00~16時30分まで。利用料金:(一般)・普通自転車700円/日 ・電動自転車1000円/日香取ファンクラブ会員)・普通自転車500円/日 ・電動自転車800円/日注意事項 ① 駅前案内所から概ね10km圏内でのご利用に限る。② 雨天時並びに、佐原大祭期間中は貸出を行わない。事前予約の受け付けはしていない。営業時間:午前9時~17時。休業日:12月27日~1月1日。住所:香取市佐原イ74-31

佐原の神社

「八坂神社」佐原本宿佐原市街、小野川から東側の佐原本宿の鎮守、氏神とされる。祭神は素戔嗚尊。佐原の大祭の夏祭りは同神社の祭礼。御朱印有。授与は側高神社社務所。また境内には「水郷佐原山車会館」がある。3階建ての吹き抜けのホールには、佐原の大祭で使われる本物の山車が2台展示されているほか、3面の巨大スクリーンのビデオシアターで祭りの紹介、お囃子の楽器、関東彫りの山車彫刻、山車の大人形の展示がある。 また、記念撮影用に「半纏(はんてん)」と「提灯」が用意されている。水郷佐原山車会館 開館時間:午前9時~午後4時30分(祭り期間中は午後8時30分)まで。休館日;月曜日(祝日の場合は翌日)と年末年始。 入館料:大人400円、小中学生200円。香取市佐原イ3368

「諏訪神社」佐原新宿佐原市街小野川から西側の佐原新宿の鎮守、氏神とされる。祭神は建御名方神。佐原の大祭の秋祭りは同神社の祭礼。御朱印有。香取市佐原イ1020

佐原の祭り

「佐原の大祭」佐原の大祭は旧佐原市中心市街地でおこなわる、八坂神社祇園祭(夏祭り)と諏訪神社秋祭り(秋祭り)の総称で、関東3大山車祭りの一つ。 国の重要無形文化財、ユネスコ世界無形文化遺産の指定を受けている。 祭りで使われている山車=幣台(やだい)は、総欅造りで関東彫りの重厚な彫刻が飾り付けられている。 そして最大の特徴が上部にある高さ4mにもなる大人形。江戸・明治期の名人人形師によって制作されたものも多く、神様や歴史上の英雄に題材をとったものが多い。 日本3大囃子の一つとされる「佐原囃子」が街中に響く中、山車の曳き廻し(巡行)が行われる。八坂神社祇園祭は、八坂神社のある佐原・本宿地区を中心に行われる祭りで、通称「本宿祭」。10台の山車が曳き廻される。諏訪神社秋祭は、諏訪神社のある佐原・新宿地区を中心に行われる祭りで、通称「新宿祭」。14台の山車が、曳き廻される。水運で栄えた水郷佐原を代表する景観の小野川沿いはじめ、歴史的町並み(国選定重要伝統的建造物群保存地区)に指定されている 佐原地区を曳き廻される山車は、ここでしか味わえない風情がある。八坂神社祇園祭(夏祭り)7月10日以降の金・土日 。諏訪神社秋祭り(秋祭り)10月第2土曜日を中日とする金、土、日に行われる。

「さわら雛めぐり」佐原地区で行われている雛飾りの展示イベント。サブタイトル「お雛さまの舟遊び」。3月の第1土曜日には「さわら雛舟(ひなぶね)春祭り」 と題して佐原市街地の中心部を流れる小野川で、雛舟を運行。絢爛豪華な平安絵巻が展開される。さわら雛めぐりは、例年2月の立春から3月下旬まで行われている。佐原地区の旧家で雛人形の展示のほか、佐原地区に残る旧商家の建物公開なども見どころ。さわら雛舟は、午前と午後の2回運行され、樋橋(ジャージャー橋)下流から成田線鉄橋下流、川岸公園前まで往復する。

工場見学 :東薫酒造/馬場本店酒造/ちば醤油

「東薫酒造1」825(文政8)年創業の酒蔵。蔵案内、酒造りについての解説などを酒蔵見学は予約無しで可能(団体の場合は要予約)。 ラベル作り体験や仕込み体験なども行える。大吟醸の「叶」はじめ「卯兵衛」「二人静」などの銘柄がある。香取市佐原イ

「馬場本店酒造」天和年間(1681~83)年、大和国(奈良県)から移り糀屋として創業。酒造りを始めたのは1842(天保13)年からという。 明治時代、勝海舟先生が同店へ逗留したことを記念し大吟醸には「海舟散人」と命名。このほか「糀善」「佐原はやし」「すいごうさかり」などの銘柄がある。 また伝統の製法を守る「みりん」も人気。見学用展示有。建物の一部見学可能。香取市佐原イ

「ちば醤油」1854(寛永7)年創業、本社工場。醤油・各種加工調味料・漬物製造。「下総醤油」本醸造醤油「香取」など。工場見学は予約制。平日の午前8時30分~午後4時。希望日の1カ月前までに予約。千葉県香取市木内1208

いちどでは紹介しきれない「水郷筑波国定公園」

その指定域が広大過ぎて、いちどでは紹介しきれない水郷筑波国定公園域から、香取市と香取郡の水郷アリアをザックリと紹介させて頂きましたが、この地域の土地の歴史を覗いてみると、香取郡だけでも何回かに分けないと纏めきれないほど、古代からの深い歴史がありました。歴史の部分に関して、全くもって内容足らずですので、この土地の歴史に御興味がわいた方は、ググったり、歴史書を開いたりして、御自身で御研究頂けましたら幸いです。

「水郷筑波国定公園」シリーズ。銚子編では、自然公園法などの解説もしております。

水郷筑波国定公園「銚子編」 -

水郷筑波国定公園「なめがた玉造編」

ということで…、日本マウント(株)の現地スタッフblogを、最後までお読み下さり有難うございました。

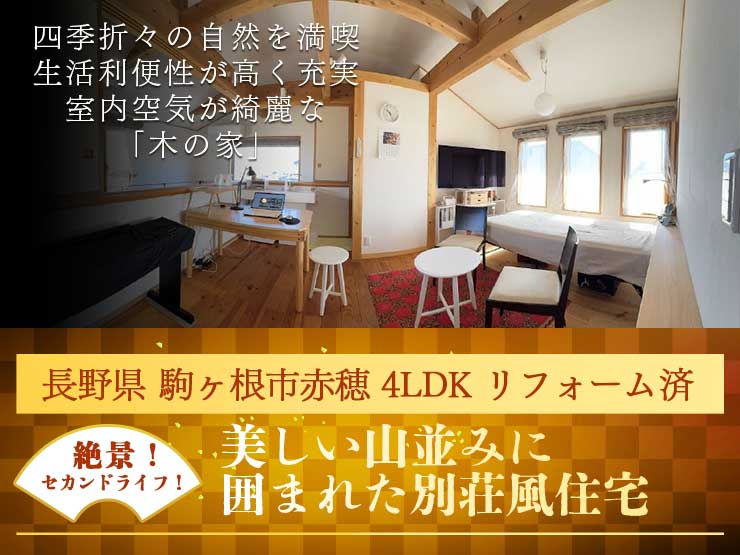

別荘ライフ、田舎暮らしを応援する日本マウント(株)ホームページでは、千葉県・茨城県のほか関東甲信各県の中古別荘や田舎暮らし向き物件を豊富に掲載致しております。ぜひ、日本マウントホームページ物件情報で理想の家を探して下さいね。

![]() 太平洋が近い場所で、田舎暮らしはいかがでしょう!

太平洋が近い場所で、田舎暮らしはいかがでしょう!

こちらの物件が気になる方、お気軽にお問い合わせ下さい。

喜んでご案内いたします。

千葉県・茨城県の日々をインスタグラムで紹介しています。

ご興味がございましたら、チェックしてみてください。

2拠点生活中の日本マウント現地スタッフ:https://www.instagram.com/chiba_ibaraki/

加藤ゆみ(田舎暮らし、別荘ライフ 案内人):https://www.instagram.com/oyumi_country_life/

これからも田舎で暮らしてみたいと思えるようないいところ、お得な情報等、発信していきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

その他の「茨城県・鹿嶋市・鉾田市エリア」関連物件をご紹介

その他の「千葉県エリア」関連物件をご紹介

***********information***********

【別荘、田舎暮らし物件の不動産購入】のご相談はこちらへ

ご相談は、日本マウントホームページの問い合わせフォームからどうぞ!

売却のご相談![]() も承りますのでお気軽にお寄せ下さい!

も承りますのでお気軽にお寄せ下さい!

本社と現地スタッフのネットワークでいち早く対応します

【日本マウント】田舎暮らし中古住宅専門の不動産会社です

東京都品川区平塚2-5-8五反田ミカドビル3F

営業時間 > 月~金 9:00~18:00 / 土・日・祝日 9:00~18:00

電話 > TEL:03-6451-3960

★公式サイト:https://resort-estate.com/

★全国の物件なら「いなかも家探し」:https://resort-bukken.com/

★物件売却のご相談(無料):https://resort-estate.com/baikyaku

日本マウント公式instagram

別荘地での暮らし・地方移住に役立つ情報を

日々発信中!

https://www.instagram.com/nihonmount/

【不動産会社様へ】無料で物件掲載、反響が直に届くサービスの紹介

★無料で物件掲載について:https://resort-bukken.com/keisai

コメント