こんにちは、群馬県担当の唐澤です。

4月28日、空は一面の曇り空。けれども、空気はやわらかく、どこか春の温もりが残っていました。

重たくなりがちな曇りの日とは違い、心まで軽くなるような、そんな気持ちの良い一日。

私は誘われるように、高崎市綿貫町にある「群馬県立公園 群馬の森」へと足を運びました。

群馬の森の紹介はこちらを見てください。群馬県立公園 群馬の森

春から初夏へと移り変わる季節。木々がその身に若葉をまとう頃、足を踏み入れた瞬間に広がるのは、鳥のさえずりと、風にそよぐ新緑の葉擦れ。まだ湿り気を含んだ土の香りとともに、春という季節の息吹が静かに身体を満たしていきます。

この地には、歴史の記憶が宿り、文化の香りが漂い、自然の豊かさが生きています。

目次

群馬県立公園 群馬の森とは

群馬の森は、1974年(昭和49年)に開園した県立の都市公園です。その整備は、明治100年記念事業の一環として行われ、群馬県民の憩いの場として構想されました。

しかし、ここにはもう一つの顔があります。この地はかつて、旧日本陸軍岩鼻火薬製造所が置かれていた場所でした。その名残として、公園内には火薬の爆発事故の被害を最小限に抑えるための土塁や、当時のコンクリート製施設が今も静かに佇んでいます。

そして園内には、1973年(昭和48年)、この場所が「我が国ダイナマイト発祥の地」であることを刻んだダイナマイト碑が建立され、過去の産業史を静かに物語っています。

公園を歩くと、四季の風景に包まれながらも、この地が持つ重みと歴史の気配をどこか感じることができます。

今では、大芝生広場やあそびの広場、わんぱくの丘、かたらいの丘、修景池、親水広場など、世代を超えて楽しめるエリアが整備され、多くの人が訪れる場となっています。

新緑の季節の風景

4月下旬から5月にかけて、群馬の森は新緑に包まれる最も美しい季節を迎えます。モミジ、ケヤキ、コナラなどの木々が、淡い緑の衣を身にまとい、風にそよぐ姿はまるで自然が奏でる交響曲のようです。

新葉が太陽の光に透けてきらめく様は、息をのむような美しさです。日中は、葉と葉がこすれる音が風に乗り、心を静かに癒してくれます。

夕暮れ時になると、低い光が木々の間から差し込み、影が森の床に絵画のような模様を描き出します。

どの時間に訪れても、それぞれに異なる「緑の物語」が広がっており、自然の奥深さをしみじみと感じさせてくれます。

訪れる人々の姿

この時期の群馬の森は、まるで市民の“第二の庭”のようです。芝生では親子がピクニックを楽しみ、カメラを携えた人々がベストショットを求めて歩き回り、ベンチでは読書や語らいにふける人の姿があります。

特に印象的なのは、散歩する年配の方々の姿。彼らは長年この森を歩き、木々の変化を肌で知り、まるで友人のように話しかけているかのようです。日常の中にある自然との関係性が、群馬の森ではごく当たり前に息づいています。

歴史博物館・美術館との組み合わせ散策

群馬の森のもう一つの魅力は、文化施設との絶妙な融合です。園内には、2つの県立文化施設が設けられています。

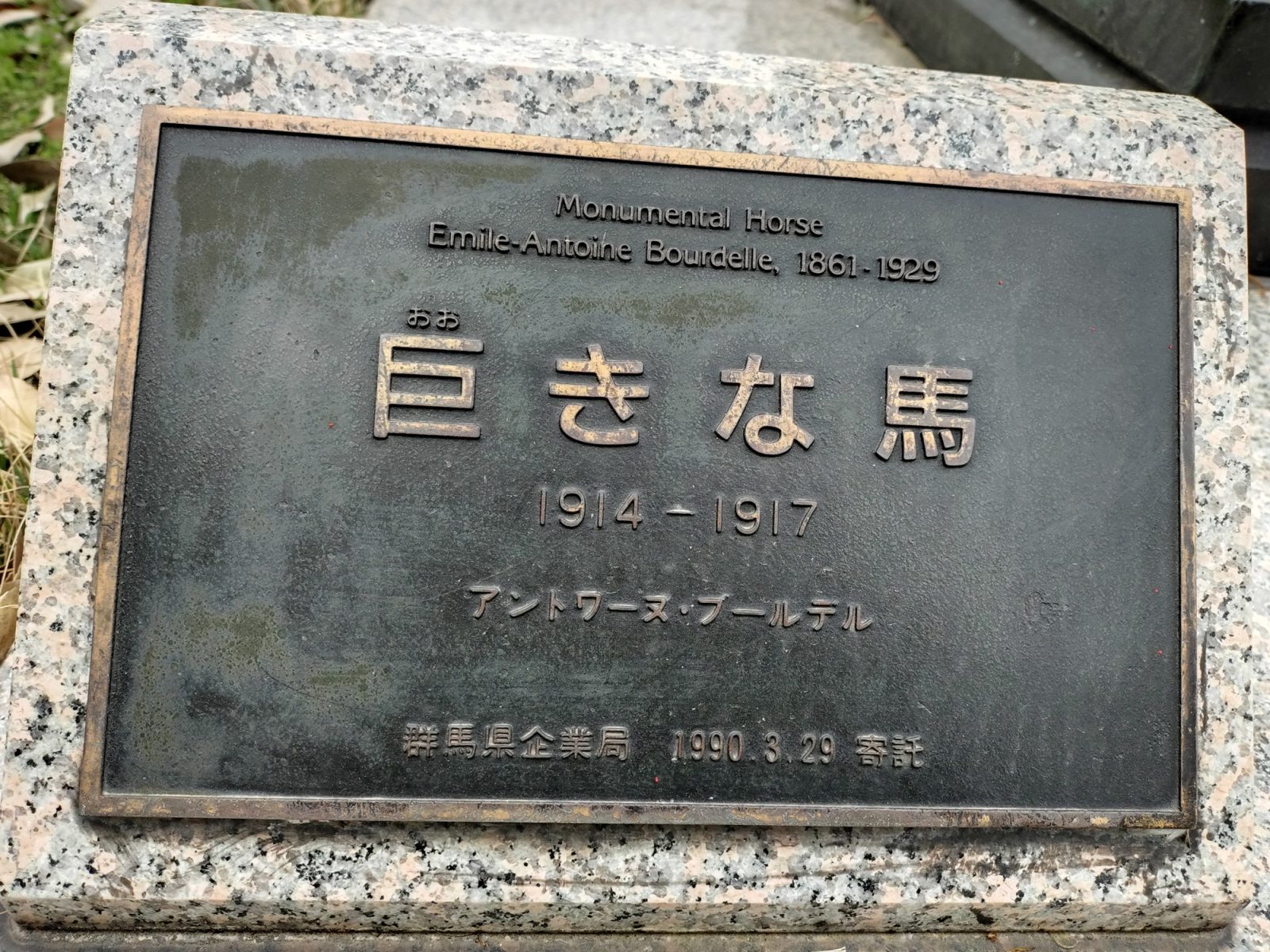

まずご紹介したいのが、群馬県立近代美術館。群馬の森の一角に静かにたたずむ群馬県立近代美術館は、1974年(昭和49年)に整備された文化施設です。その建物は、世界的建築家磯崎新の設計によるもので、2019年には建築界のノーベル賞とも称されるプリツカー賞を受賞したことで、改めて国際的な評価を高めました。

本美術館の建築は、北九州市立美術館などと並び、磯崎新の代表作のひとつとされ、彼はこの設計により1974年に日本建築学会賞を受賞しています。直線的でありながらも、周囲の自然との調和を意識した構成は、美術作品だけでなく、建物そのものが芸術であることを感じさせてくれます。

館内では、年間4回のテーマ展示を軸に、国内外の近現代美術作品を紹介しています。また、講演会やワークショップなどのイベントも活発に開催されており、訪れるたびに新たな出会いと発見があります。

所蔵作品には、モネやピカソといった海外の巨匠に加え、群馬・高崎ゆかりの芸術家たちの作品も豊富に揃っています。

たとえば、湯浅一郎(安中)、福沢一郎(富岡)、山口薫(高崎)、鶴岡政男(高崎)、豊田一男(高崎)、松本忠義(高崎)、中村節也(前橋)、南城一夫(前橋)、オノサトトシノブ(桐生)、横堀角次郎(前橋)など、群馬の風土が育んだ画家たちの息遣いを、作品を通して感じることができます。

群馬県立近代美術館は、自然、建築、芸術が一体となる空間。美術を鑑賞するという行為そのものが、豊かな森の中での体験となり、心を深く潤してくれることでしょう。

もう一つは、1979年(昭和54年)に開館した群馬県立歴史博物館。群馬の森の一角に開館した文化施設であり、群馬の歴史と文化を総合的に学ぶことができる拠点です。建物は建築家大高正人の設計によるもので、重厚感と開放感を併せ持った構造が特徴です。

展示内容は、原始・古代から近現代に至るまで、群馬県の歩みを網羅的に紹介する「通史展示」を中心に構成されています。特に注目すべきは、綿貫観音山古墳から出土した貴重な副葬品の数々。2020年(令和2年)に一括して国宝指定を受けたこれらの出土品は、銅水瓶、銅鏡、金属製品、ガラス製品、そして多くの埴輪など、古代の高い技術と美意識を物語る品々です。これらは常設展示として公開されており、訪れるたびに古墳時代の息吹を肌で感じることができます。

また、県指定重要文化財である剣崎天神山古墳の出土品も展示されています。直径約30メートルの円墳(丸い古墳)であるこの古墳からは、土採りの際に発見された珍しい滑石製の模造品7種類78点(鏡、鎌、手斧〈ちょうな〉、杵〈きね〉、刀子〈とうす:小刀〉、壷など)と、琴柱(ことじ)形の石製品1点が見つかっており、古墳時代の精神文化の一端をうかがい知ることができます。

そのほか、常設・企画展に加え、歴史講座や体験イベントも随時開催されており、地域の子どもたちから歴史愛好家まで、幅広い世代が足を運ぶ学びと発見の場として親しまれています。

郷土・群馬の時間の流れを、静かに、丁寧に紐解くことのできる場所、群馬県立歴史博物館は、そんな深い感動と知的な刺激に満ちた場所です。

自然の中で身体を解き放ち、文化の中で心を耕す。この公園ならではの「自然×知」の散策スタイルは、一日では味わい尽くせない奥深さがあります。

おすすめの散策ルート

おすすめしたいのは、美術館から歴史博物館へと続く林道コース。緩やかなアップダウンを繰り返しながら、イチョウ並木、季節の花壇、せせらぎの小径といった変化に富んだ風景を楽しめます。

途中のベンチでひと休みし、静かに木々を眺めながら深呼吸すると心の緊張がほどけ、自然と同調する感覚を味わえるます。

新緑という“特別な瞬間”

四季折々の美しさの中でも、新緑の季節はどこか“はじまり”を感じさせるものがあります。まだ柔らかく、陽に透けるような緑の葉は、自然界の新たな息吹であり、私たちに「またここから始めていい」と語りかけてくれるようです。

それはまるで、「いまこの瞬間を生きる」ことへのやさしい肯定のようでもあります。桜のような華やかさや、紅葉のような鮮やかさとは違い、新緑は“気づく人だけが気づく美しさ”を静かに湛えています。

おわりに ― 森の記憶とともに歩く時間

群馬の森は、ただの自然公園ではありません。歴史を宿し、文化を抱き、そして人々の暮らしに寄り添いながら、時を刻んでいます。

新緑の森に身を置くことで、私たちは自然と共にあることの意味を思い出します。日々の忙しさや社会の喧騒から少しだけ離れ、「ただ歩く」「ただ風に吹かれる」という行為の中に、心の豊かさを見つけることができるのです。

今この瞬間の緑は、今しかありません。この美しい時を感じに、ぜひ一度、群馬の森を訪れてみてください。

そこには、心がそっとほどけていく時間が流れています。

日本マウントでは群馬県(前橋市、桐生市、嬬恋村など)の不動産物件をHPでご案内しております。

お求め安い田舎暮らし物件、中古別荘もありますので拠点に観光や趣味で楽しむあこがれの別荘ライフも夢ではありません。

群馬県エリアで、別荘・田舎暮らしはいかがでしょうか?

![]() 群馬県の田舎暮らし物件、中古別荘☚クリック

群馬県の田舎暮らし物件、中古別荘☚クリック

![]() 前橋市の物件☚クリック

前橋市の物件☚クリック

![]() 桐生市の物件☚クリック

桐生市の物件☚クリック

![]() 嬬恋村の物件☚クリック

嬬恋村の物件☚クリック

今日もありがとうございました。

皆さまにとって幸せな1日でありますように

その他の「群馬県」関連物件をご紹介

***********information***********

【別荘、田舎暮らし物件の不動産購入】のご相談はこちらへ

ご相談は、日本マウントホームページの問い合わせフォームからどうぞ!

売却のご相談![]() も承りますのでお気軽にお寄せ下さい!

も承りますのでお気軽にお寄せ下さい!

本社と現地スタッフのネットワークでいち早く対応します

【日本マウント】田舎暮らし中古住宅専門の不動産会社です

東京都品川区平塚2-5-8五反田ミカドビル3F

営業時間 > 月~金 9:00~18:00 / 土・日・祝日 9:00~18:00

電話 > TEL:03-6451-3960

★公式サイト:https://resort-estate.com/

★全国の物件なら「いなかも家探し」:https://resort-bukken.com/

★物件売却のご相談(無料):https://resort-estate.com/baikyaku

日本マウント公式instagram

別荘地での暮らし・地方移住に役立つ情報を

日々発信中!

https://www.instagram.com/nihonmount/

【不動産会社様へ】無料で物件掲載、反響が直に届くサービスの紹介

★無料で物件掲載について:https://resort-bukken.com/keisai

コメント