みなさまこんにちは!

日本マウント・現地ブログを担当しているたけいゆきこです。

ここのところ関東南部は残暑がおさまりつつあり、

夜になるとスズムシの音色が聞こえ、

季節はもう秋へと移り変わったのだぁと感じる瞬間が多くなってきました。

暑すぎる夏はしんどい…!

早く涼しくなってほしい…!

と思っていたのに、

夏が終わってしまう気配を感じると

不思議と少し寂しい気持ちになります。

そんなちょっぴりセンチメンタルな季節の変わり目に、

神奈川県藤沢市にある日蓮宗のお寺「龍口寺(りゅうこうじ)」さんで開催される

『龍口法難会(りゅうこうほうなんえ)』に参加してまいりました。

鎌倉仏教のひとつ「日蓮宗」の宗祖である日蓮聖人の伝説にちなんだ

「龍口法難会」とは、どのような法要なのでしょうか?

龍口法難会当日の様子も撮影してきましたので、

現地の雰囲気を楽しみつつ読んでいただけると嬉しいです◎

目次

「日蓮聖人」ってどんな方なの?

仏教にあまり関心のない方でも、「日蓮さん」というお名前は

耳にしたことがあるのではないでしょうか。

日本仏教には156の宗派があり、

その中でも代表される8つの宗派を「日本八宗」と呼びます。

日本八宗は

・真言宗(しんごんしゅう)

・天台宗(てんだいしゅう)

・浄土宗(じょうどしゅう)

・浄土真宗本願寺派(じょうどしんしゅうほんがんじは)

・真宗大谷派(しんしゅうおおたには)

・臨済宗(りんざいしゅう)

・曹洞宗(そうとうしゅう)

・日蓮宗(にちれんしゅう)

から成り、その中の「日蓮宗」を開いたお方が日蓮聖人です。

お釈迦様の集大成の教えである法華経を信仰し

日本各地でその教えを広めた日蓮聖人の生涯を知るうえで

龍口寺はかかせない霊場となっています。

日蓮聖人が龍口(たつのくち)で斬首の難から逃れたことから始まった

「龍口法難会」。

次項では、龍口寺で行われる年中行事の中でも最大の法要とされている

「龍口法難会」とはどのような法要なのかをご紹介いたします◎

鎌倉薬王寺・大埜慈誠ご住職の説法で知る「龍口法難」

龍口法難会には、日蓮宗のお坊さんや、日蓮宗を信仰する多くの方々が

全国各地から参加されます。

法要の後に配られる「難除けの牡丹餅」は縁起物として、

参加されたみなさんがぜひとも手に入れたいと願っているもの。

牡丹餅がなぜ難除けの縁起物とされているのか?

そもそも龍口法難会とはどんな出来事を発端として始まったのか?

2025年の龍口法難会では、

藤沢市のお隣、鎌倉市にあるお寺・薬王寺の大埜慈誠ご住職が

龍口法難について知識のない人でもスルっと理解できるよう

説法してくださいました。

その様子がコチラ。

通常、龍口寺の本堂内は写真撮影禁止となっていますが、

今回は許可をいただき、ベストポジションにて撮らせていただきました。

(ありがとうございます…!)

法要が始まる前の30分間、

薬王寺和尚様が一人何役もこなしつつ、

文永8年(1271年)9月12日に日蓮さんの身の上に起こった出来事について

迫力の語り口で説法してくださいました◎

ここで、和尚様が語られた内容をかいつまんでお伝えしますね。

*

*

*

鎌倉時代後期、内乱や飢餓、疫病の蔓延などさまざまな脅威に直面していた日本国。

日蓮聖人はそんな状況を憂い、法華経の教えを広め民衆の救済を実現するべく活動していました。

その動きを当時の幕府は政策への中傷であるとし、日蓮聖人を斬首の刑に処すべく

鎌倉松葉谷の草庵から龍口の処刑場へと連行します。

はだか馬に乗せられ龍口へと向かっている道中、

桟敷の尼が日蓮聖人にお餅をご供養しようとしたところ、

桟敷の尼は誤って供物であるお餅を地面に落としてしまいます。

日蓮聖人は砂まみれになったそのお餅を拾い上げ、

「なんとおいしそうな牡丹餅じゃ」

と優しくおっしゃり、召し上がったそうです。

(これが、縁起物として龍口法難会の後に参拝者に配られる黒胡麻の牡丹餅の由来だそう)

その後、龍口にて日蓮聖人がいよいよ首を切られそうになったその時

役人が構えた刀に江の島の方角から不思議な光の玉が飛んできて

役人は驚いて逃げ去り、処刑は中止となったのです。

龍口の刑場で処刑が中止となったのは、後にも先にも日蓮聖人ただ一人。

この出来事を「龍口法難」と呼び、

日蓮聖人が受けた法難を後世に伝えるため

龍口法難会という法要が行われるようになりました。

ちなみに、縁起物の牡丹餅については

「桟敷の尼が鍋蓋にのせた黒胡麻の牡丹餅をご供養した」

など諸説ありますが、

龍口寺では「砂まみれになったお餅」と伝えられているそうです。

法要後に配られる牡丹餅は災難除けのご利益があるとされており、

「首つなぎの牡丹餅」「難除けの牡丹餅」と呼ばれています。

*

*

*

私も無事、牡丹餅をゲットできました。

龍口法難についての詳しいディテールが気になる方は、

龍口寺のHPや日蓮宗のサイトをのぞいてみてくださいね◎

それにしても、お坊さんの説法や法話というものは、

聴いている途中で飽きて眠くなってしまうようなイメージがありましたが(ごめんなさいっ)、

この日、薬王寺和尚様の説法を聴いていた誰もがそのお話しぶりに心を鷲掴みにされ、

眠っている人は一人もいなかったと思います。

「お坊さんの説法」のイメージがガラリと変わるくらい、素晴らしい30分間でした◎

大賑わいの9月12日当日の龍口寺の様子をご紹介

龍口法難会当日の龍口寺は、さながらお祭りのような雰囲気でした。

境内には参拝客があふれ、浴衣を着た女の子たちもたくさんいて

とても華やかな様子。

屋台もたくさん出ていましたよ♪

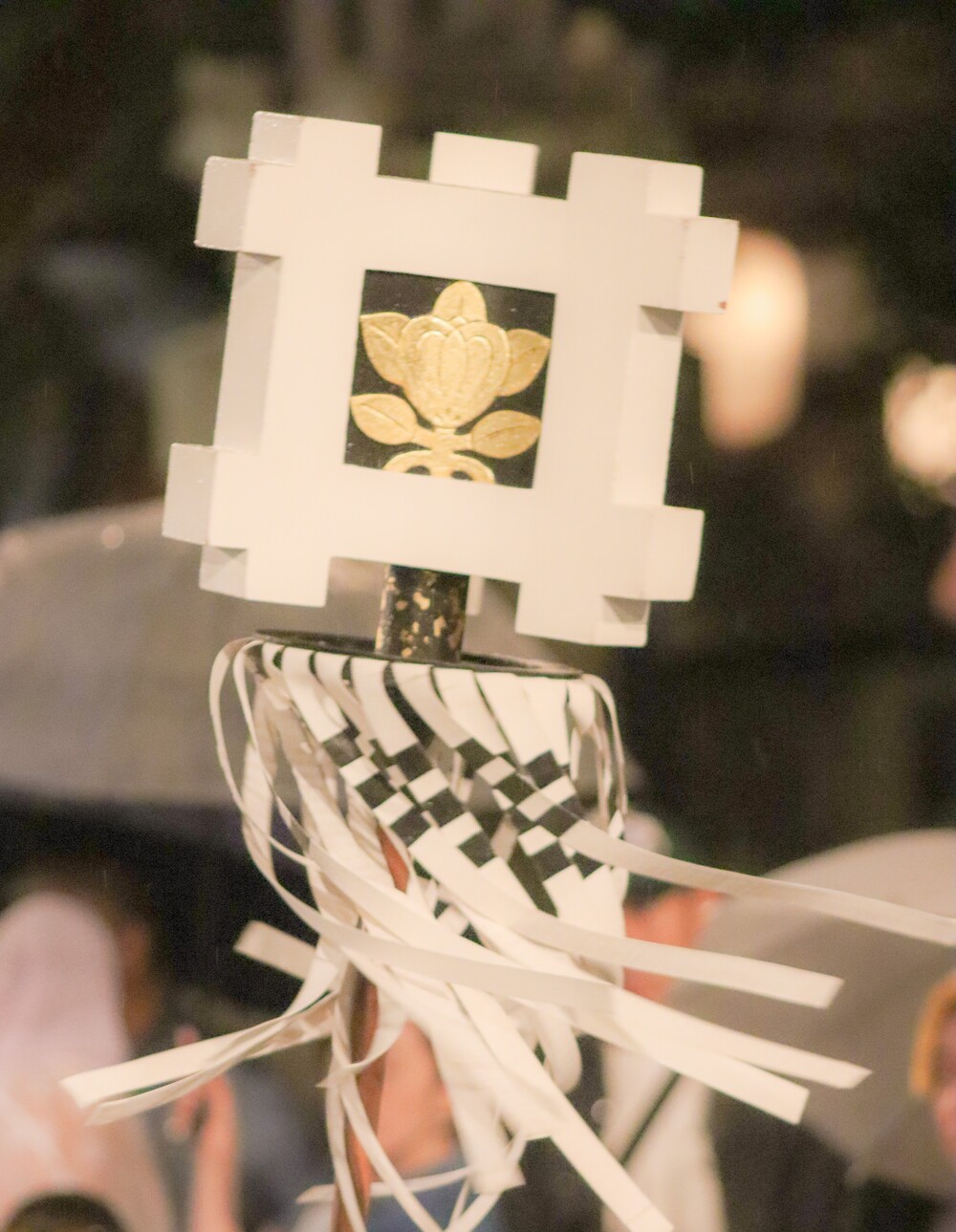

法要が終わった後には、各地から集まった方々から万灯が奉安されます。

1時間以上にも及ぶ万灯行列。

私は本堂から見学していたのですが、迫力満点で見応えがありました。

龍口法難会の法要は17:45~と23:45~の二度にわたり行われます。

23:45~の法要にも参列したかったのですが、帰宅難民になること確実だったため断念いたしました。

(江ノ電、終電が早いですよね…!)

深夜もきっと大盛況だったこと間違いなしの龍口法難会。

日本人の約半数は「無宗教」と言われていますが、

古来信仰されてきた仏教に

「ちょっとだけでも触れてみようかな」と思った時、

龍口法難会のような盛大な法要に参加してみるのは

とてもオススメだなぁと感じました。

龍口寺の境内を散策してみる♪

想像を超える盛り上がりだった龍口法難会。

法要当日は大勢の参拝者で境内をゆっくり見学することができないと予想し、

前日に参拝がてら境内を散策してみました。

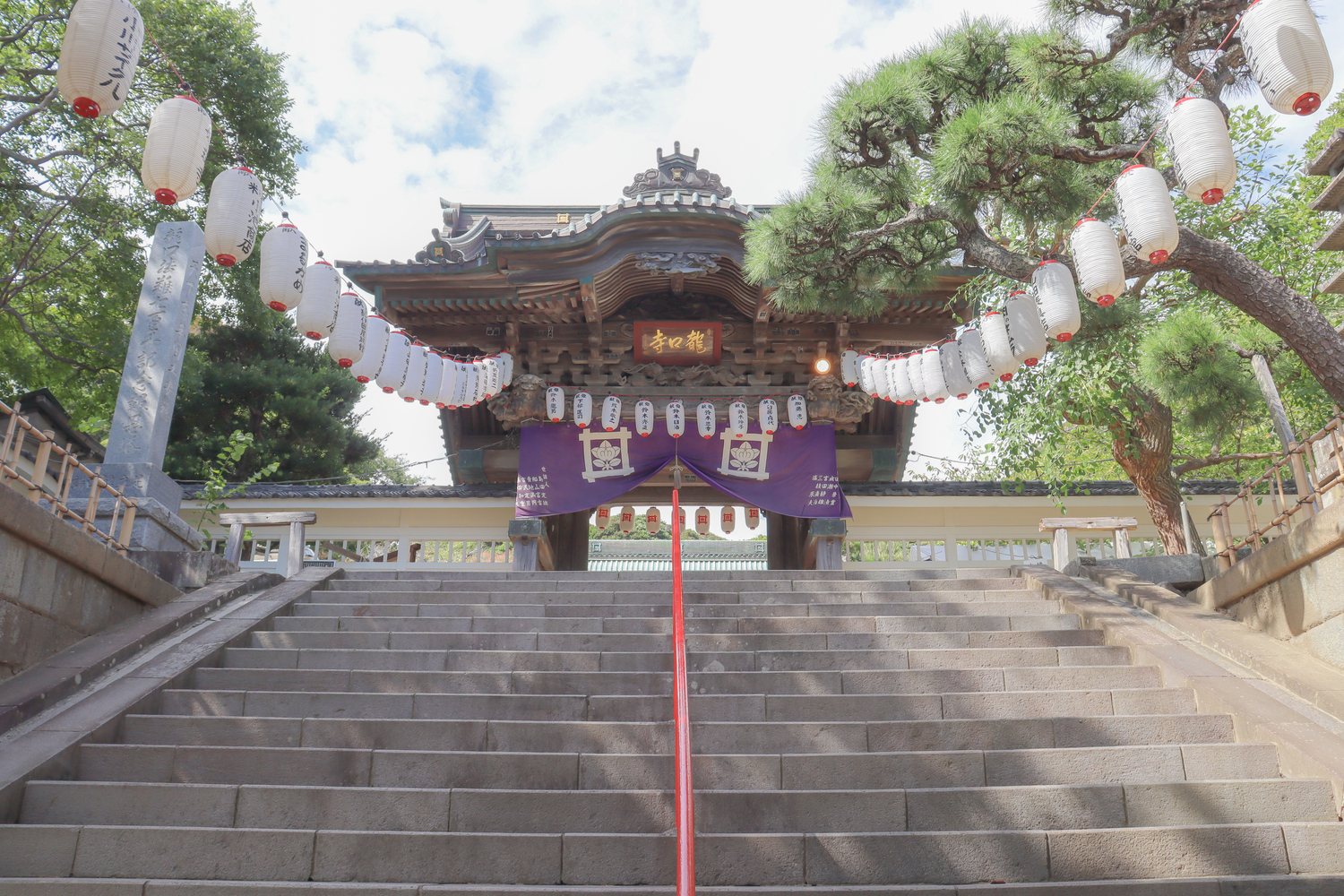

龍口寺の山門は、「元治元年(1864年)に竣工した欅造り銅板葺の門」です。

「欅造り銅板葺の門」とは、ケヤキの木を建材として使い、屋根部分を銅板で覆った門のこと。

今から160年以上も前に竣工した門なのですね。

歴史の重みを感じます。

山門の先にあるこちらの立派なお堂が大本堂です。

大本堂の引きの画も一枚パシャリ。

大本堂は天保3年(1832年)に完成したのだそう。

山門と同じく、欅造り銅板葺の大本堂は

神奈川県を代表する木造大建築物として知られているそうですよ。

龍口寺は、鎌倉時代の刑場跡地に造られたお寺です。

(刑場→罪人を処刑する場所)

山門の外側にある仁王門の横には、

日蓮さんが首をはねられそうになった刑場跡地があります。

ここで斬首の難を逃れたのですね…!

大本堂に向かって右手には五重の塔があります。

石段をのぼって行くと姿を現す五重の塔。

そして石段の途中で後ろを振り返ってみると、

海が見えました。

遠くに灯台も見えます。

湘南らしい、とても素敵な眺めですね。

五重の塔を真下から見上げてみる。

なんて美しい建築物なのでしょうか。

五重の塔が建てられたのは明治43年(1910年)とのことなので、

山門や大本堂と比べるとだいぶ新しいのですね。

龍口寺の五重の塔は、「神奈川県唯一の本式木造五重塔」として

大本堂と共に「神奈川建築物百選」に選定されています。

五重の塔がある石段から一旦大本堂まで戻り、

日蓮さんが幽閉されていたと伝えられている御霊窟や、

手水舎、

鐘楼堂などを見学。

龍口寺の鐘楼堂は「延寿の鐘」といい、一般の参拝客も撞いて良いそうですよ。

そして大本堂に向かって左手には、仏舎利塔があります。

江の島駅から龍口寺へ向かってくる途中、山の上の方にチラリと見えていた仏舎利塔。

こちらも見学しに行ってみましょう。

仏舎利塔へ向かう石段の麓には、

経八稲荷堂(きょうはちいなりどう)があります。

地元に古くから伝わるお稲荷様だそう。

日頃楽しく過ごせていることへの感謝を心の中でお唱えし、参拝。

この石段をのぼった先に仏舎利塔があるようですね。

到着っと。

仏舎利塔とは、お釈迦様のご遺骨を納めた塔のことを言います。

青空に映える白亜の仏塔。

なんとなくインドっぽい佇まいに感じます(インド、行ったことないけど)。

仏舎利塔のある丘の上からも、湘南の海が見えました。

参拝に訪れた日は暑い日でしたが、広場を通り抜ける風が心地よく、

しばらく海を眺めていたら汗がスッと引いていきました。

龍口寺の境内には見どころがたくさんあり、

すぐ近くに江ノ電の線路があるため、湘南・鎌倉らしい景色も楽しめます。

↑

こんなかんじで。

江ノ電が走る風景、素敵ですよね。

普段の日にゆっくり参拝するのもおすすめですが、

龍口法難会を実際に体験してみたい!という場合は、

毎年9月12日に開催されますので、ぜひ訪れてみてください。

なお、法要当日は龍口寺付近がとても混雑し、

最寄り駅の江ノ電・江の島駅も人であふれます。

お帰りの時間には余裕をもって、お出かけの計画を立ててみてくださいね◎

※神奈川県の物件が増えてきました→ https://resort-bukken.com/kanagawa

移住や、田舎暮らしはいかがでしょうか?

![]() 小田原市の物件☚クリック

小田原市の物件☚クリック

![]() 鎌倉市の物件☚クリック

鎌倉市の物件☚クリック

![]() 相模原市緑区の物件☚クリック

相模原市緑区の物件☚クリック

今日もありがとうございました。

![]() 移住物件や田舎暮らし物件をお探しの方☚クリック

移住物件や田舎暮らし物件をお探しの方☚クリック

今日もありがとうございました。

皆さまにとって幸せな1日でありますように

神奈川県の「田舎暮らし、リゾート」関連物件をご紹介

***********information***********

【別荘、田舎暮らし物件の不動産購入】のご相談はこちらへ

ご相談は、日本マウントホームページの問い合わせフォームからどうぞ!

売却のご相談![]() も承りますのでお気軽にお寄せ下さい!

も承りますのでお気軽にお寄せ下さい!

本社と現地スタッフのネットワークでいち早く対応します

【日本マウント】田舎暮らし中古住宅専門の不動産会社です

東京都品川区平塚2-5-8五反田ミカドビル3F

営業時間 > 月~金 9:00~18:00 / 土・日・祝日 9:00~18:00

電話 > TEL:03-6451-3960

★公式サイト:https://resort-estate.com/

★全国の物件なら「いなかも家探し」:https://resort-bukken.com/

★物件売却のご相談(無料):https://resort-estate.com/baikyaku

日本マウント公式instagram

別荘地での暮らし・地方移住に役立つ情報を

日々発信中!

https://www.instagram.com/nihonmount/

【不動産会社様へ】無料で物件掲載、反響が直に届くサービスの紹介

★無料で物件掲載について:https://resort-bukken.com/keisai

コメント