こんにちは!

神社やお寺など神社仏閣、歴史が大好きな桜木です!

みなさんは、お正月の初詣以外で、神社には、行かれますでしょうか?

あまり神社仏閣関係に、興味がない方であれば、お正月の初詣のみ、神社に行くという方もいると思われます。

僕もように、神社仏閣や歴史などが好きな方であれば、いろいろな神社やお寺などに行って、その神社の特徴とか、御祭神とか、歴史とかを、見て、感じて、楽しむということをしていると思います。

今回は、地元の山梨の神社ではなく、僕が山梨で1人暮らしをしていたときに、旅行で京都に行ったときの神社のご紹介になります。

実は、当時、悩んでいたことがありまして、前の前の職場で知り合った女性の方がいるのですが、この女性の方が、なんと、占い師だったんです。

僕は、そのとき、一緒に働いていた職場はやめて、別の職場で働いていたんですが、悩みを聞いてもらおうと思いまして、その占い師の方へ、ラインで連絡をして、占ってもらいました。

その占いのときに、神社の占い(この神社に行ったほうがいいよ、この神社から呼ばれているよ、というような占いです。)もしてもらいまして、そのときに、言われた神社が、今回ご紹介する【賀茂御祖神社】なんです。

そこで、今回は、その占いで行ったほうがいいよと言われて、実際に行ってきた【賀茂御祖神社】について、ご紹介していきますね!

目次

賀茂御祖神社とは、どこの神社?

【賀茂御祖神社】と聞いて、どこの神社だろう?と思われる方も多いかと思います。

僕も、占い師の方には、別名で言われたので、なんとなくわかりましたが、本来の名前で言われても、わかりませんよね。

【賀茂御祖神社(読み:かもみおやじんじゃ)】というのは、別名が【下鴨神社(読み:しもがもじんじゃ)】といいまして、京都市左京区にある神社です。

【下鴨神社】と言われると、有名なので、知っているという方も出てくると思いますし、僕もこの別名で言われると、「あ~あの神社ね」という感じで、神社が想像できます。

この【賀茂御祖神社】の御祭神は【賀茂建角身命(読み:かもたけつぬみのみこと)】と【玉依媛命 (読み:たまよりひめのみこと)】の2柱(読み:はしら)です。

別の投稿でも記載しましたが、神様の数える単位を【柱(読み:はしら)】というものを使います。

【賀茂建角身命】は、古代の京都をひらいた神様といわれていまして、昔から京都(旧国名:山城国(読み:やましろのくに))の守護神として祀られています。

大都市だった平安京を作るときは、まず、この【賀茂御祖神社】にお祈りをしてから作ったそうです。

それくらい、京都にとっては、とても大切な神様ということですね。

そして、もう1柱の御祭神が、【玉依媛命(読み:たまよりひめのみこと)】といいまして、【賀茂建角身命】の御子神(読み:みこがみ、意味:子どもの神様)であり、初代天皇である【神武天皇(読み:じんむてんのう)】のお母さんでもあるんです。

賀茂御祖神社の歴史がすごい

賀茂御祖神社の歴史は、とても長く、先ほども記載しましたが、平安京(時代で言いますと”平安時代”)を作るときに、お祈りをしたということがあるように、平安時代には、すでにあった神社です。

では、それよりも前(まだ京都が日本の首都ではなかった時代)に作られたのはわかりますが、いったい、いつ作られたのでしょうか?

その答えは、【不明】です!

創祀(読み:そうし、意味:神様を祀ることを始めたときのこと)は、不明で、いつから祀り始めたのかは、わからないそうです。

ただ、(崇神天皇7年(紀元前90年))のときの記録によると、この年に、神社の瑞垣(読み:みずがき)の修理したと書いてあるので、紀元前90年よりも、はるか昔に作られていたということがわかります。

これは、かなり驚きですよね!

西暦0年よりも前の、紀元前の時代の話ですからね。

そして、西暦698年には、賀茂御祖神社で行なわれる【葵祭(読み:あおいまつり)】に、多くの見物客が訪れるから警備をしたという記録も残っているそうで、平安京ができる前(奈良時代の話)から、この神社で、そういった大きな祭典が行なわれていたということもわかりますし、昔からこの神社は有名であり日本国民(日本にとっても)の大切な神社だということもわかります。

また、1994年(平成6年、僕が1歳のときです。)には、ユネスコの世界文化遺産に登録されています!

【古都京都の文化財】として登録されていまして、これだけの歴史を持つ神社なので、もう少し早く登録されても良かったのかなとも思いましたが、そもそも世界遺産登録は、1978年から始まり、日本での一番最初に登録された世界遺産が1993年(平成5年、僕が生まれた年です。)なので、翌年と考えれば、まだ早いほうなのかなとも思いました。

式年遷宮という重要な行事

【式年遷宮(読み:しきねんせんぐう)】は、神社にとって、とても重要であり大きな行事でもあります。

式年遷宮は、神社の社殿を一定の周期ごとに、新しくして、新しい社殿に御祭神を移す行事です。

伊勢神宮などでも行なわれるのが有名だと思いますが、この賀茂御祖神社でも行なわれています。

賀茂御祖神社の場合は、21年周期で行なっていまして、直近だと、2015年の4月に式年遷宮が行なわれまして、次に行なうのは、その21年後なので、2036年です。

あと、11年後ですが、すでに、少しずつ2036年に行なわれる第35回式年遷宮の準備を始めているそうです。

平安時代に、後一条天皇が、この式年遷宮の制を定めたのですが、その定めた年から、今回の第35回式年遷宮は、ちょうど【1000年】を迎える年でもあり、大きめの式年遷宮が行なわれるのではないかなと、個人的には思っています。

賀茂御祖神社の見どころ

賀茂御祖神社には、これだけの重要な神社であるので、見どころも多くあります。

いくつかご紹介していきますね。

相生社

【相生社(読み:あいおいのやしろ)】は、縁結びの社(読み:やしろ)でして、昔から格別の信仰をされていたそうです。

この社には、【連理の賢木(読み:れんりのさかき)】と呼ばれるご神木がありまして、2本の木が1本に結ばれていまして、根本には、子どもの木が生えているので、縁結びに関する社と言われています。

河合神社

【河合神社(読み:かわいじんじゃ)】は、賀茂御祖神社の摂社(読み:せっしゃ、意味:御祭神と深く関係する神様を祀った神社のこと)です。

河合神社の御祭神は、玉依姫命(読み:たまよりひめのみこと)でして、この御祭神が、玉のように、とても美しかったそうで、この河合神社では、絵馬を手鏡の形にしたものが売っているそうです。

印璽社

【印璽社(読み:いんじしゃ)】は、契約の社とも、いわれている社でして、ご本殿の近くには、多くの印社があります。

古来より、印(しるしや印形のこと)は、重要なものだとされていまして、神格化されて、こちらの社のようになりました。

今は、こちらの社は、契約の神様と呼ばれていて、重要な契約をするときに成功させるために、こちらを訪れる方もいるそうです。

井上社(御手洗社)

【井上社(御手洗社)(読み:いのへのやしろ、みたらししゃ)】は、井戸の上に建つ神社で、災難厄除けの神様が祀られています。

この社には、御手洗池(読み:みたらしいけ)がありまして、鴨の七不思議の1つとされている”とある現象”が起きます。

それは、7月の土用(7/19~8/6までの期間)になると、清水が湧き出てくるという現象です。

この湧き出てきた清水に足をつけると、無病息災の祈願になり、健康でいられるといわれています。

また、清水が湧き出るときの水泡の姿を、お団子にかたどったものが、【みたらし団子】だそうです。

みたらし団子の発祥の地は、この井上社(御手洗社)なんです!

僕もみたらし団子は好きなので、ときどき食べますが、まさかここの神社の中の社が、発祥だとは知りませんでした。

今度、この神社に行ったら、みたらし団子を食べたいと思います笑

四季が美しい賀茂御祖神社

賀茂御祖神社には、四季で神社の景色が変わったり、それぞれの行事を行なったりしていまして、景色はそれぞれの季節で、とてもきれいなものになっています。

【春】は、桜の花がきれいに咲き、鮮やかなピンク色の桜が神社の中に咲いているので、とてもきれいです。

3月3日の桃の節句では、神社の中を流れる御手洗川に、和紙や土などを使って作ったひな人形を流す【流し雛の神事】という行事が行なわれます。

【夏】は、新緑の時期ですので、緑色の鮮やか木々が見れまして、糺の森という敷地内にある森には、原生林があるので、古代の木々も楽しめます。

夏は先ほども記載しましたとおり、【足つけ神事】と呼ばれる、湧き出てきた清水に足をつけて無病息災をお祈りする行事が行なわれます。

【秋】は、紅葉の季節ですので、色鮮やかになった紅葉を見ながら、神社を参拝するのは、とても風情もありますし、とてもきれいです。

古来では、御戸代会(読み:みとしろえ)の祭儀という五穀豊穣と天下泰平をお祈りして神楽など芸能をするという行事がありまして、現在は、名月管絃祭(読み:めいげつかんげんさい)という名前になっていまして、管絃の調べを聴きながら名月を楽しむという行事です。

【冬】は、雪景色となり、銀世界となった神社は、ほかの季節では言い表せないようなきれいさを見ることができます。

京都は雪が降るエリアなので、こういった雪景色と神社という組み合わせが、見ることができます。

アクセス

住所:京都市左京区下鴨泉川町59

駐車場:有料駐車場あり(最初の1時間が500円で、それ以降は30分につき300円です。)

※2025年7月時点の情報ですので、変更になる可能性はあります。

最寄り駅:京阪電車 / 出町柳駅から徒歩10分です。

最寄りバス停:下鴨神社前(もしくは、糺ノ森前)です。

最寄りインター:名神高速道路 / 京都東インター もしくは、 京都南インターで、どちらもインターからは約30分程度で到着します。

最後に

今回は、京都にある【賀茂御祖神社(別名:下鴨神社)】をご紹介してきました。

京都の神社のなかでも、かなり有名であり、かなりの歴史を持つ神社でもあります。

紀元前からあった神社ですので、歴史はかなり深く、神社が作られた年も、いずれわかるようになったら、大発見にもなるので、研究が進むことも楽しみにしています。

京都へ遊びに来ることがありましたら、ぜひ、こちらの【賀茂御祖神社(別名:下鴨神社)】も参拝してみては、いかがでしょうか?

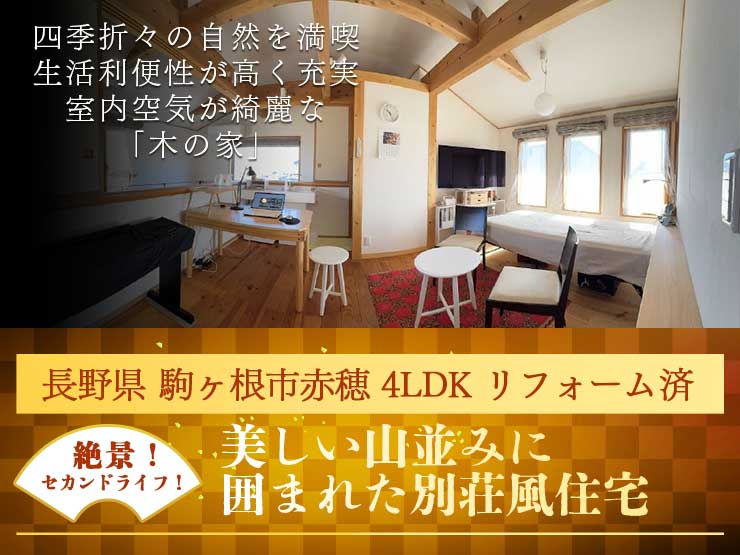

移住や、田舎暮らしはいかがでしょうか?

![]() 移住物件や田舎暮らし物件をお探しの方☚クリック

移住物件や田舎暮らし物件をお探しの方☚クリック

今日もありがとうございました。

皆さまにとって幸せな1日でありますように

その他の「田舎暮らし、リゾート」関連物件をご紹介

***********information***********

【別荘、田舎暮らし物件の不動産購入】のご相談はこちらへ

ご相談は、日本マウントホームページの問い合わせフォームからどうぞ!

売却のご相談![]() も承りますのでお気軽にお寄せ下さい!

も承りますのでお気軽にお寄せ下さい!

本社と現地スタッフのネットワークでいち早く対応します

【日本マウント】田舎暮らし中古住宅専門の不動産会社です

東京都品川区平塚2-5-8五反田ミカドビル3F

営業時間 > 月~金 9:00~18:00 / 土・日・祝日 9:00~18:00

電話 > TEL:03-6451-3960

★公式サイト:https://resort-estate.com/

★全国の物件なら「いなかも家探し」:https://resort-bukken.com/

★物件売却のご相談(無料):https://resort-estate.com/baikyaku

日本マウント公式instagram

別荘地での暮らし・地方移住に役立つ情報を

日々発信中!

https://www.instagram.com/nihonmount/

【不動産会社様へ】無料で物件掲載、反響が直に届くサービスの紹介

★無料で物件掲載について:https://resort-bukken.com/keisai

コメント